Il professor Soresi ha una lunga esperienza sul campo. Già nel 1968 era assistente in Anatomia patologica presso l’Ospedale Ca’ Granda di Niguarda quando scoppiò l’influenza di Hong Kong che fece circa 800.000 morti nel mondo e più di 20.000 in Italia: il carico di autopsie poteva arrivare fino a 20 al giorno.

La prevalenza dei decessi era dovuta a polmoniti batteriche che insorgevano a causa della severa immunodepressione che il virus di Hong Kong induceva. In prevalenza si trattava di pazienti anziani (nel ’68 si era anziani a 60 anni), affetti da broncopatie ostruttive croniche da fumo, diabete, malattie cardiovascolari, insufficienza renale ecc. In quegli anni i posti letto a Niguarda erano circa 2.500 e tutti i pazienti che ne avevano bisogno venivano regolarmente ricoverati. Le morti così elevate erano legate in parte agli inadeguati trattamenti antibiotici e in parte alle condizioni critiche dei pazienti ricoverati Pur essendo giovane non ricordo un particolare impatto sociale per quell’epidemia e tanto meno lamentele contro organizzazione sanitaria e carenze assistenziali, la mia sensazione è che in quegli anni la morte venisse accettata con maggiore rassegnazione.

Perché con il COVID 19 è tutto cosi diverso?

Innanzitutto, la pandemia in corso indotta da questo virus ha caratteristiche molto particolari che si possono così riassumere:

- Elevata contagiosità al punto che si parla in Inghilterra di favorire l’immunità di gregge sacrificando una parte della popolazione. È il principio secondo cui la catena dell’infezione può essere interrotta quando un adeguato numero di persone avrà contratto il virus. Nel caso del coronavirus si ipotizza il 66% della popolazione. Questa scelta potrebbe essere rischiosa in quanto non si sa ancora quanto i contagiati sviluppino una difesa specifica contro il virus, cioè degli anticorpi che lo difendano da un secondo potenziale contagio e quanto il virus stesso tenda a modificarsi. Tant’è vero che l’Inghilterra ha fatto marcia indietro.

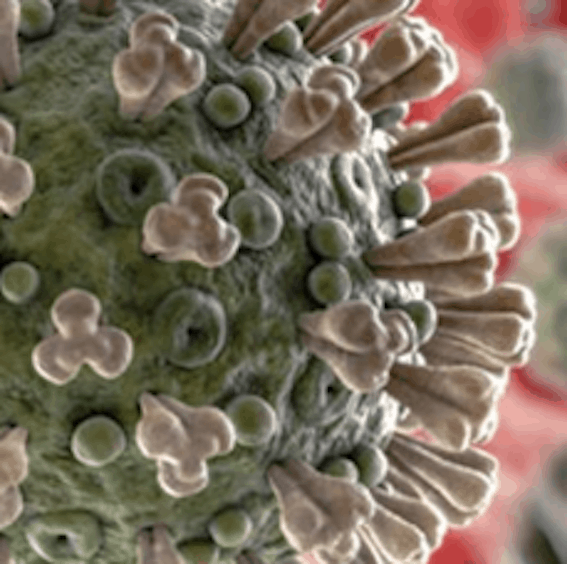

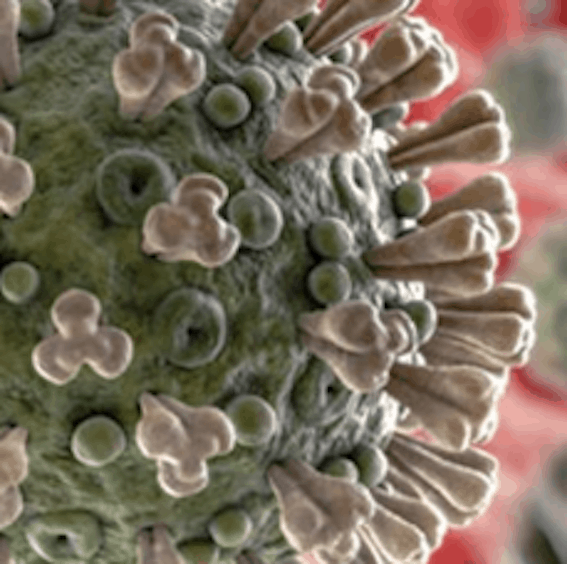

- Insorgenza di polmoniti interstiziali ossia complicanze polmonari sostenute da una liberazione di citochine flogogene (alcuni tipi di interleuchine e in particolare la IL6) nell’interstizio polmonare che il coronavirus induce. Quindi non una polmonite batterica da immunodepressione come nel 1968, ma una polmonite interstiziale che raramente viene indotta dai virus influenzali stagionali e che invece in questo caso presenta una relativa alta incidenza. Questo tipo di polmonite, che non risponde a terapie antibiotiche di nessun tipo, porta a una progressiva insufficienza respiratoria che, se non supportata da adeguata ventilazione polmonare in area di rianimazione, ha un esito esiziale.

- A questo va sommata l’inadeguatezza delle strutture sanitarie. Il numero insufficiente dei letti nelle unità intensive respiratorie crea l’impressione che molte persone che avrebbero potuto essere salvate muoiano perché non vengono curate adeguatamente. Ma è vero? Dal Corriere del 15 marzo si riporta che su 156.000 casi positivi nel mondo ci sono a tutt’oggi 5.614 morti. Molti erano affetti da patologie multiple che non hanno consentito il recupero del paziente. Quanti di questi potevano essere salvati? Come pneumologo, in 50 anni di professione, ho visto morire la maggior parte dei pazienti che avevano sviluppato una polmonite interstiziale sostenuta da un virus influenzale, nonostante il tempestivo ricovero in unità intensiva. Non si trattava in tutti i casi di pazienti anziani o defedati: la polmonite interstiziale di natura virale non è semplice da guarire. Ne deduco che, se i letti della rianimazione fossero stati adeguati, la morte, comunque ineluttabile, sarebbe stata accettata con più rassegnazione, così come avvenne nel ’68. Oggi al dolore si somma la rabbia.

Insomma, la “colpa” non è solo della carenza di posti in rianimazione?

Purtroppo l’Italia, come peraltro la maggior parte dei Paesi, non ha strutture adeguate a pandemie di questo tipo. Ricordo che negli anni ’90 come primario di pneumologia, sempre a Niguarda, feci richiesta di una unità sub intensiva respiratoria che avrebbe dovuto e potuto essere il futuro della pneumologia italiana, ma la mia richiesta restò inevasa come avvenne per altre strutture analoghe sul territorio nazionale.

Perché sono colpiti più gli uomini che le donne ?

Da poco tempo è stato possibile capire che il virus si lega a dei recettori delle cellule alveolari polmonare noti come ACE2: questo porta come conseguenza una distruzione dei sottili setti alveolari con liberazione di citochine infiammatorie. Tali recettori sono sovraespressi negli uomini e meno nelle donne e così si spiega come il rapporto di malati fra uomini e donne sia di 7 a 3. Sono inoltre maggiormente espressi nella razza caucasica rispetto all’asiatica.

Oggi sempre di più si parla delle infiammazioni come premessa di tutte le malattie, anche quelle neurodegenerative.

È assolutamente vero ed è un tema che affronto nel mio ultimo libro, scritto con il co-blogger Pierangelo Garzia Come ringiovanire invecchiando. Una condizione infiammatoria, che si può valutare con un esame del sangue, espone maggiormente al rischio di polmonite interstiziale. Per questo è fondamentale cercare di prevenire le infiammazioni.

C’è qualche comportamento che possiamo mettere in atto?

In primis alimentazione povera di carboidrati, per assurdo la dieta chetogenica, tanto demonizzata, sta diventando la dieta di maggiore prevenzione contro le malattie. Personalmente da circa 8 anni ho seguito una alimentazione riducendo i carboidrati al 10% e ora mi ritrovo a 81 anni in perfette condizioni fisiche e mentali, semplicemente perché ho ridotto l’infiammazione nel mio organismo.

- È consigliabile anche un digiuno intermittente, cioè fare passare da 14 a 16 ore fra un pasto e l’altro almeno un paio di volte alla settimana: questo ridà vita al sistema immunitario ed elimina i mitocondri danneggiati.

- È indispensabile l’attività fisica, ma moderata: se in questo momento non potete o non volete uscire, organizzatevi in casa, oppure fate 2 piani di scale (in salita) 4 volte al giorno: equivalgono a circa 8.000 passi. L’attività fisica rende felici i mitocondri, i batteri che forniscono ossigeno ed energia al nostro organismo e ai quali ho dedicato il mio libro Mitocondrio mon amour (Utet).

- È utile assumere spremute di arance e kiwi ricchi di vitamina C e integrare con vitamina D. Bene anche i probiotici che nutrono il microbiota intestinale, l’insieme dei batteri che si costruisce nei primi 6 anni di vita e condiziona la nostra salute. Oggi se ne parla sempre di più, per il suo ruolo in molte malattie, dalla psoriasi all’autismo.

- E infine un suggerimento importante: se avete febbre di natura virale che sia o no il Covid 19, non assumete paracetamolo ma lasciatela fluire nel vostro corpo. La febbre è correlata all’attività dei linfociti che stanno “blastizzando”, cioè producono anticorpi che, anche se non specifici, possono far fuori il virus. Idratatevi molto e aiutatevi con panni bagnati sulla fronte, assumete paracetamolo solo quando il malessere è eccessivo. In altre parole la febbre è la risposta terapeutica del vostro sistema immunitario all’attacco virale e va interpretata in modo positivo.

L’inquinamento gioca qualche ruolo nella diffusione di questo virus?

Roberto Boffi, amico e collega dell’Istituto dei Tumori che da anni lotta contro vari tipi di inquinamento oltre che quello da fumo di sigarette mi ha spiegato che, secondo i risultati dei campionamenti effettuati a Wuhan da colleghi cinesi e americani, il virus si aggrega ai PM, i particolati atmosferici, e più ce ne sono più diventano carriers di SARS – CoV-2. In teoria, se non ci fosse inquinamento dovrebbe diminuire sicuramente pure la trasmissione. Va inoltre tenuto presente, aggiungo io, che l’inquinamento induce infiammazione cronica nelle mucose delle vie respiratorie e rappresenta quindi un fattore di rischio aumentato per le complicanze polmonari indotte dal virus.

Si comincia a sentir parlare di terapie efficaci. Si intravede una luce in fondo al tunnel?

In un articolo del 18 marzo 2020 in esclusiva al giornale Les Echos, il virologo francese Didier Raoult, direttore dell’Istituto Mediterraneo per le infezioni di Marsiglia, i cui lavori sono fra i più pubblicati al mondo, ha affermato che Clorochina anti-malaria associata ad Azitromicina antibiotico avrebbe guarito in 6 giorni il 90% dei pazienti positivi, tre quarti dei quali non sono risultati più portatori del virus.

Perché questo cocktail funziona?

La clorochina avrebbe due effetti per accelerare l’eliminazione del virus, spiega Raoult: modificherebbe prima l’ambiente acido del vacuolo della cellula, un piccolo sacchetto di liquidi protetto dalla membrana che serve da tana per i virus. Aumentando il suo pH, l’equilibrato ecosistema di questo ‘rifugio’ del virus viene ad essere ‘scombussolato’ e viene così impedita l’azione degli enzimi coinvolti nel meccanismo cellulare utilizzato dal virus per replicarsi. L’Azitromicina è un antibiotico con caratteristiche antinfiammatorie. Con questa combinazione, quindi, si otterrebbe: da una parte la riduzione delle particelle virali ottenute grazie alla clorochina, e dall’altra la riduzione del processo infiammatorio a livello polmonare indotto dal virus attraverso l’azitromicina. Mi riservo comunque di leggere l’articolo scientifico originale per valutare il significato di questo protocollo terapeutico.

I cinesi hanno sperimentato con successo un tipo di terapia completamente diverso.

Sì, loro hanno utilizzato un anticorpo monoclonale da anni somministrato sottocute ai pazienti affetti da artrite reumatoide, malattia autoimmune scatenata dalla interleuchina 6 (IL6), una delle citochine flogogene più aggressive. Poiché nei pazienti che finiscono in rianimazione è proprio questa IL6 che porta alla insufficienza respiratoria, un uso tempestivo di questo anticorpo, noto con il nome di Tocilizumab, potrebbe essere di aiuto. Le sperimentazioni sono in corso e sembrano promettere bene e la casa farmaceutica Roche si è resa disponibile a fornire il farmaco gratuitamente. Se questo trattamento risulterà efficace come è già avvenuto, in qualche raro caso, in Cina e a Napoli, potrà in prospettiva ridurre il numero dei morti. È di pochi giorni fa la notizia che partirà un trial clinico su 330 pazienti, negli ospedali milanesi, per valutare l’efficacia di questo trattamento.

Trattandosi di due farmaci già in uso, uno contro la malaria, l’altro contro l’artitre reumatode, associati ad antibiotici, si può sperare che la terapia non sia troppo lontana?

A mio avviso entrambe queste terapie, peraltro prive di controindicazioni, dovrebbero essere attuate con tempestività, in particolare se lo studio pilota del virologo francese verrà confermato, con tutta probabilità si eviterebbe di arrivare alla polmonite interstiziale con la necessità all‘uso dell’anticorpo monoclonale.

Per inciso ho prescritto proprio ora telefonicamente, il protocollo di Didier Raoult a un paziente di 63 anni che da sei giorni ha febbre e tosse ma non è stato ricoverato in quanto non ha difficoltà respiratorie e la saturazione di ossigeno nel sangue era del 100%. Vi dirò fra qualche giorno come è andata.

E per un vaccino, quanto tempo ci vorrà?

Il tempo minimo perché il vaccino arrivi per uso clinico sarà di un anno e quindi speriamo per l’anno prossimo di poter contare a dispetto dei no-vax su due vaccini stagionali fondamentali per la tutela della nostra salute l‘antinfluenzale e l’anti coronavirus.

Il prof. Soresi può essere seguito sul suo blog.